Le Coupe-Gorge

Histoire de l’Auberge

de

Peyrabeille

—

(Ardèche)

Si tristement célèbre dans les Annales du crime

par 26 ans de vols et d’assassinats.

D’après des documents inédits et authentiques

et les souvenirs des contemporains.

par

Paul d’ALBIGNY

Rédacteur en chef du Patriote de l’Ardèche.

1ère édition de 1886

À propos

J’ai créé cette version ebook du livre « Le Coupe-Gorge », ou « Histoire de l’Auberge de PEYRABEILLE » courant 2016, en mettant en ligne chaque semaine quelques pages du livre publié en 1886 par Paul d’Albigny.

Je me suis basé sur le texte de la 1ère édition en reproduisant l’orthographe et éventuellement les coquilles du texte d’origine. J’ai conservé en particulier le nom de « Peyrabeille » tel qu’il était écrit à l’époque, plutôt que le nom actuel de « Peyrebeille ».

Une copie de cette version de référence du livre est disponible sous forme scannée sur le site Gallica de la BNF (gallica.bnf.fr).

J’ai essayé de reproduire au mieux la mise en page de cette première édition. Pour faciliter la comparaison avec le texte d’origine et la relecture, le numéro de la page correspondante dans la version papier du livre est affiché dans la marge.

Michel — https://peyrabeille.eu.org/

Table des matières

- Le Coupe-Gorge, Histoire de l’auberge de Peyrabeille 5

- Claude Béraud 18

- Les bandes de brigands de Lanarce — Une famille prédestinée 57

- Les familles Martin dit de Blanc et Breysse 65

- La famille Breysse — Marie Breysse — Etablissement de Pierre Martin dit Blanc à Peyrabeille 69

- La nouvelle auberge 79

- Le guet-apens 87

- La nouvelle auberge de Peyrabeille115

- Vincent Boyer et le vieillard153

- Le mariage de Marguerite187

- Michel Hugon193

- L’embuscade211

- Les rumeurs219

- Catherine Vercasson225

- André Peyre251

- Jean-Baptiste Bourtoul257

- Les marchands de Bagnols267

- Evènements de famille chez les Martin Blanc273

- Le mariage de Jeanne-Marie Martin277

- L’explication293

- Après le mariage303

- Rose Ytier307

- Le vol de Cellier321

- L’histoire du colonel331

- L’assassinat d’Anjolras337

- Le cadavre365

- La découverte du cadavre379

- L’arrestation de Pierre et d’André Martin383

- L’arrestation de Rochette395

- Arrestation de Marie Breysse, femme Martin401

- L’instruction402

- Les débats à la cour d’assises403

- L’acte d’accusation406

- L’interrogatoire417

- Les dépositions418

- Le réquisitoire433

- La défense des accusés435

- Plaidoirie pour Pierre Martin436

- Plaidoirie pour Marie Breysse448

- Plaidoirie pour Jean Rochette449

- Plaidoirie pour André Martin449

- L’arrêt de la cour451

- Après l’arrêt457

- Le départ pour l’échafaud459

- La triple exécution474

- La complainte477

- Procès-verbal d’exécution481

- Acte de décès de Pierre Martin483

- Acte de décès de Marie Breysse483

- Acte de décès de Jean Rochette484

- Les Martin, dit de Blanc485

- Les têtes des suppliciés488

Gravures

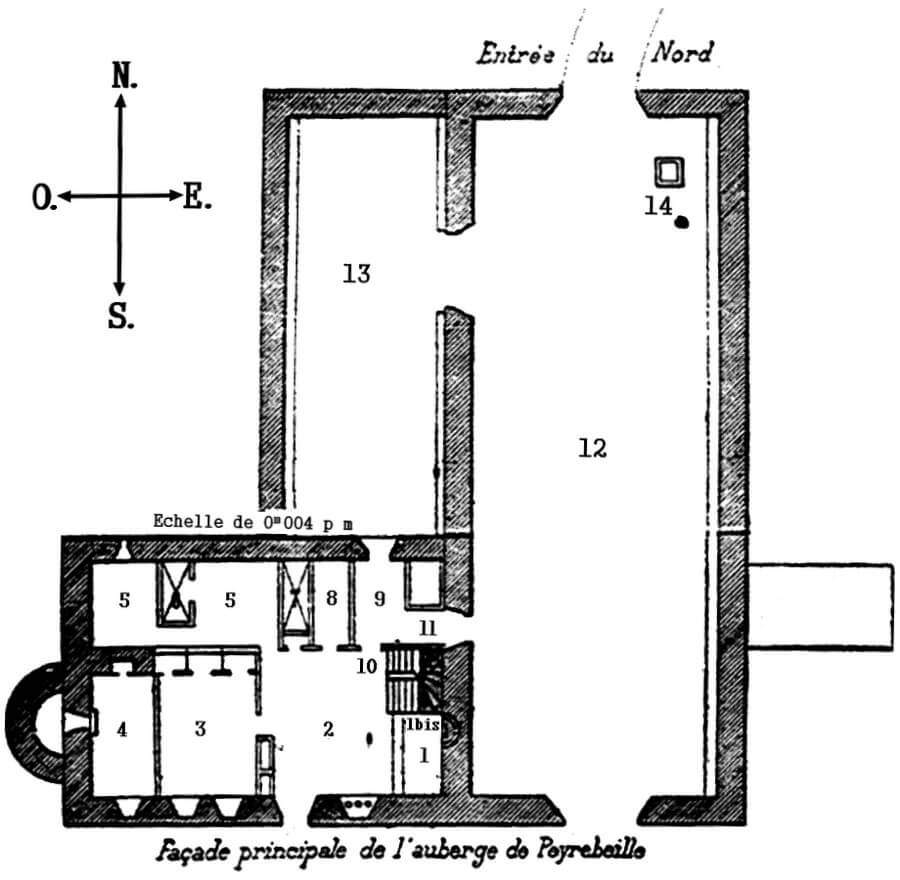

- Planche n° 1. — Plan du rez-de-chaussée

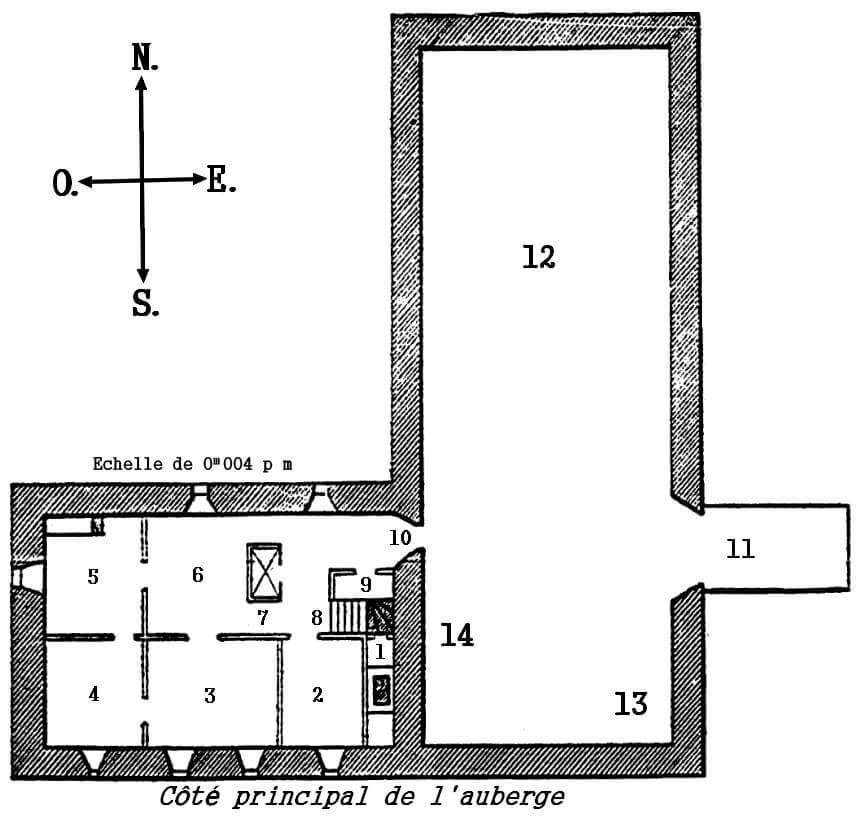

- Planche n° 2. — Plan du premier étage

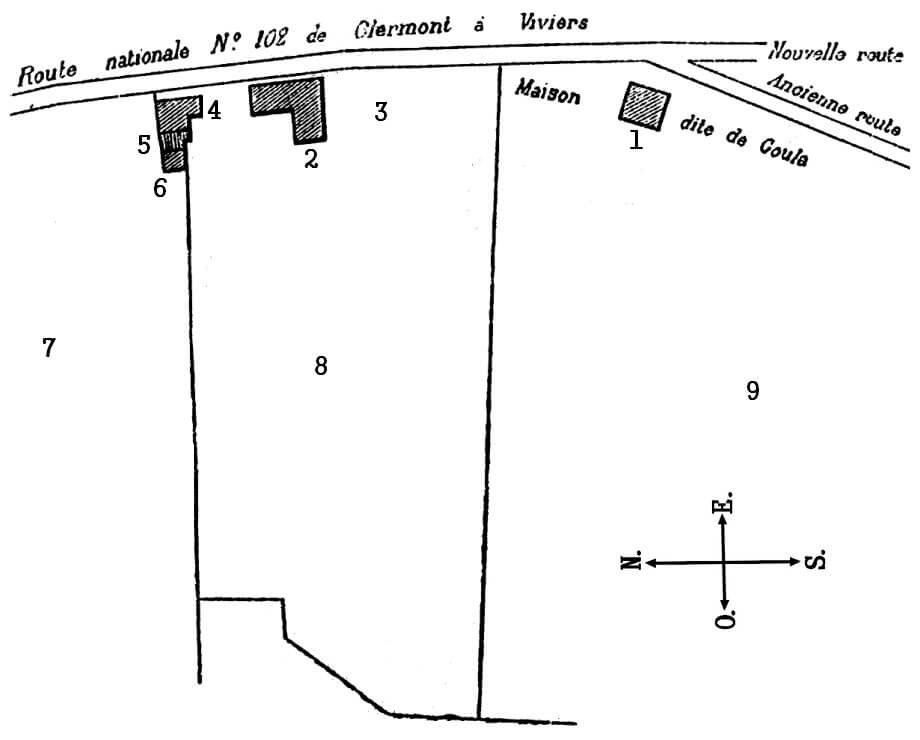

- Planche n° 3. — Situation topographique des trois maisons de Peyrabeille, des terrains avoisinants et du lieu de l’exécution

Le Coupe-Gorge

Histoire de l’Auberge

de Peyrabeille

Ce n’est point un roman, ce n’est point une œuvre de pure imagination que nous nous proposons d’offrir à la curiosité de nos lecteurs.

Le titre seul de cette histoire, à la fois si terrible et si véridique, qui émut si profondément le département de l’Ardèche il y a un demi-siècle, oblige à plus de sincérité, d’exactitude et de vraisemblance qu’il n’en peut entrer d’habitude dans un simple roman d’aventures.

La réalité est d’ailleurs tellement émouvante par elle-même, qu’il n’est point nécessaire d’y ajouter par un effort quelconque de l’imagination.

Les faits se déroulant dans leur ordre chronologique et tels qu’ils ont été recueillis dans les dépositions des témoins appelés au procès criminel qui mit 6 fin à cette lugubre série de crimes, suffisent à imprimer au récit cet intérêt à la fois poignant et terrible que les romanciers recherchent et que quelques-uns atteignent dans leurs œuvres.

Tout se prête dans cette sinistre histoire à un pareil intérêt.

Le nombre des assassins, la longue impunité de leurs forfaits, la quantité et la diversité des victimes, le mystère qui régna si longtemps sur de tels forfaits par des complicités qu’il est sans doute plus facile de supposer que d’établir avec certitude, sont des éléments d’intérêt qui n’ont rien à demander à l’invention.

Puis la légende, comme elle vient toujours aux évènements qui ont profondément ému les populations, est venue se greffer sur l’histoire et lui apporter son contingent plus ou moins considérable de récits et de révélations, qui se confondent parfois avec les faits mieux établis ou retenus par la justice comme tels.

Toutefois, cette légende ne peut avoir qu’une place assez restreinte dans un tel drame, car nous avons trouvé encore un certain nombre de contemporains des évènements dont nous voulons retracer les scènes, et il nous a été possible de recueillir de leur bouche une foule de souvenirs intéressants que les romanciers et les dramaturges avaient peut-être négligé de consulter.

7Il est vrai que la fantaisie littéraire est quelquefois gênée par ces données plus exactes de l’histoire locale consciencieusement fouillée.

Elle lui préfère les à peu près et les inductions qui permettent d’échafauder plus librement sur un petit fonds de vérités, l’édifice plus capricieux et plus brillant d’une œuvre où l’imagination a pu se donner carrière.

Nous avons cru devoir procéder autrement.

Nous avons appelé à notre aide, les documents écrits ou publiés, les notes d’audience, les souvenirs personnels, les renseignements de tous genres que nous avons pu réunir, de façon à donner à cette horrible histoire, le caractère de véracité et d’exactitude qui lui suffit, ainsi que nous l’avons déjà dit.

Nous avons été fort obligeamment aidé dans cette tâche par d’obligeants correspondants, MM. Célestin Dubois et Mazon.

Le premier nous a communiqué des renseignements et des matériaux qui ont servi de point de départ à notre projet de publication.

Le second nous a donné plus d’une utile indication et rappelé plus d’un souvenir et plus d’un nom se rattachant aux acteurs de ce drame.

En les remerciant très cordialement de leur précieux concours pour cette mise en œuvre, comme pour la recherche des détails peu connus, nous ne 8 faisons que nous acquitter d’un devoir facile de reconnaissance.

On peut lire dans un des ouvrages du savant naturaliste Faujas de St-Fond, dans ses « Recherches sur les volcans éteints du Vivarais », croyons-nous, cette curieuse opinion de l’abbé de Mortesagne.

En parlant de l’auberge de Peyrabeille, l’ancienne qu’il eut occasion de visiter vers 1760 ou 1770, le savant abbé écrivait : « Il n’y a point d’habitation aussi isolée, il n’y a point d’année que quelques voyageurs isolés ne doivent leur salut à cet abri. »

S’il eût vécu 70 ans plus tard, l’abbé de Mortesagne n’eût pu tenir le même langage et rendre un aussi flatteur témoignage à l’auberge de Peyrabeille, plus moderne.

La famille Martin l’avait transformée en coupe-gorge.

Qui étaient donc les gens venus là, dans ce site quasi alpestre, mais surtout désert, âpre et sauvage, pour y faire une fortune au prix de la plus hypocrite comédie de l’honnêteté et de la plus horrible cruauté ?

Comment s’y étaient-ils implantés et maintenus, faisant souche, et associant leurs enfants, deux filles, à leur sanglante industrie, jusqu’au jour où celles-ci devinrent libres par le mariage et purent, dit-on, s’échapper de cette antre infernal où elles n’avaient vu que mort et carnage ?

9C’est ce que nous espérons bien éclaircir, grâce aux documents que pourrons nous fournir les recherches faites aux sources les plus authentiques, et ces détails qui ont aussi leur intérêt dans ce drame, trouveront leur place dans le cours de ce récit.

Nous avons bien lu dans un roman passablement bizarre à tous les points de vue et qui a pour titre : L’Ossuaire, que les assassins de Peyrabeille n’étaient que les descendants de chefs de bande de malfaiteurs qui avaient exercé leur terrible industrie dans le Forez, à l’abri des forêts de Rang-Taloup.

Mais nous croyons qu’il y a dans cette lugubre filiation des crimes de Rang-Taloup et de Peyrabeille une invention qui relève bien plus de la fantaisie que d’une réalité historique.

L’arrêt capital de la sénéchaussée de Tours qui envoya à la potence les assassins de Rang-Taloup, le 12 août 1770, a bien quelque coïncidence fatale avec l’arrêt de la cour de cassation qui, à 63 ans de distance, et jour pour jour, rejeta le pourvoi des assassins de Peyrabeille.

Mais c’est là, croyons-nous, que s’arrête la liaison des faits criminels qui émurent au 18e et au 19e siècle deux provinces voisines, le Forez et le Vivarais.

Toutefois, l’aubergiste de Peyrabeille, Pierre Martin dit Blanc, tient, par sa naissance au moins, à une époque très voisine de celle où les crimes de 10 Rang-Taloup eurent leur dénouement sur le gibet, car il naquit en 1783.

Mais quelle conclusion en tirer au point de vue des relations de ces deux affaires ?

L’obscurité qui a régné jusqu’ici sur les origines de ce drame affreux n’est pas facile à dissiper, en effet.

Une question se pose tout d’abord à l’esprit lorsque l’on envisage cette longue série de crimes, commis par plusieurs personnes.

On se demande comment de tels attentats ont pu rester si longtemps ignorés, inaperçus et enfin impunis.

L’auberge de Peyrabeille, quoique isolée de centres de population à une distance de plusieurs kilomètres, était cependant placée sur cette grande voie de communication de Clermont et du Puy à la vallée du Rhône par Viviers, qui porte le n° 102 dans le classement des routes nationales.

En face d’elle débouche aussi le chemin de Coucouron, le chef-lieu du canton, qui n’est qu’à environ une lieue de là vers le Nord-Ouest.

Tous les voyageurs qui allaient de l’Ouest à l’Est et au Sud du département, tous ceux qui venaient de la Lozère ou de la Haute-Loire, comme ceux qui avaient à faire quelque excursion dans cette région peu habitée, étaient forcément conduits à faire une halte plus ou moins prolongée dans l’auberge fatale.

11Mais, il faut bien le dire, tous n’étaient pas traités d’une façon également cruelle et inhospitalière.

C’est même cette circonstance bien des fois constatée, qui explique comment les soupçons s’égarèrent si longtemps, comment la défiance fût si longue à venir ainsi que l’intervention de la justice.

L’aubergiste Martin dit de Blanc, avait pour certains clients des amabilités, des prévenances et des soins qui mettaient l’éloge de son hospitalité dans bien des bouches, et le défendaient contre les soupçons les plus dangereux.

Il est notoire que les gens de Peyrabeille ne tuaient pas et ne volaient pas les personnes du pays qui venaient fréquemment pour les besoins de leurs affaires se reposer dans cette auberge et le plus souvent y coucher.

M. M..., avocat, fils d’un avoué de Largentière, racontait à uns de nos amis qui nous donne ce renseignement, que son père dont beaucoup de clients étaient de la montagne, c’est-à-dire des cantons de Coucouron, de St-Etienne-de-Lugdarès ou de Montpezat, avait couché plusieurs fois à Peyrabeille.

Il s’était fort souvent trouvé porteur d’assez fortes sommes, dans ces circonstances, et Pierre Martin qui le connaissait fort bien et savait ce qu’il était venu faire dans ces parages, n’avait jamais donné lieu à la moindre défiance par son attitude.

D’autres hommes d’affaires et des magistrats qui 12 avaient été également conduits vers la terrible auberge par les hasards ou les nécessités de leur profession, ont rendu le même témoignage.

Aussi M. Tanc, substitut du procureur du Roi à Largentière, à l’époque où la justice fût mise en éveil à l’égard de la sinistre renommée de l’auberge de Peyrabeille, racontait-il en 1865, qu’il avait eu la plus grande peine pour continuer les poursuites commencées contre la famille Martin-Blanc.

Si certains crimes avaient été l’objet de graves accusations répandues dans la contrée par le mendiant Chaze, et par d’autres témoins des mystérieuses et toujours sanglantes opérations auxquelles elle se livrait, il se rencontrait aussi dans un certain public des personnes qui se portaient garantes de l’honnêteté des Martin.

Des gens de Largentière dont on ne pouvait pas plus soupçonner la sincérité que le désintéressement en pareil cas, s’efforçaient d’empêcher l’action de la justice, de dérouter ses recherches, d’écarter ses soupçons.

Ils considéraient comme des calomnies tous les bruits terribles qui circulaient contre les Martin, et leurs protestations comme leurs critiques étaient des plus vives à toute nouvelle mesure que l’instruction prenait pour faire la lumière au milieu de ces sanglantes ténèbres.

Le jeune substitut du procureur du Roi que nous 13 venons de nommer et qui joua un rôle des plus en relief dans les travaux de l’information contre les crimes de Peyrabeille, est mort il y a quelques années seulement, et il a laissé une histoire diplomatique de la guerre d’Orient, qui lui donne au moins une place honorable parmi nos écrivains sérieux.

Un autre magistrat, qui remplissait les fonctions de juge d’instruction à Largentière et eut par conséquent à s’occuper fort en détail de l’affaire de Peyrabeille, M. Teyssier, qui mourut il y a quelque trente ans à Toulon, où il était juge, avait conservé des faits de ce drame, des souvenirs analogues à ceux que nous avons rapportés plus haut.

C’est lui qui parvint à retrouver le principal et pour ainsi dire l’unique témoin, du crime non prescrit, sur lequel la justice devait fonder son accusation.

Il fit tant et si bien qu’il put remettre la main sur le pauvre Chaze, ce mendiant moitié idiot, moitié philosophe que tous le Bas-Vivarais a connu, mais qui en raison de son existence nomade, échappa longtemps aux recherches.

Le juge d’instruction Teyssier dont nous venons de rapporter le témoignage, était de Thueyts, où son frère a été longtemps juge de paix.

On comprend donc qu’entre les récits du pauvre Chaze, les vagues rumeurs qui se répandaient dans la contrée, et l’opinion malheureusement trop 14 favorable que partageaient beaucoup de personnes notables du pays sur les aubergistes de Peyrabeille, la justice ait pu longtemps hésiter ou s’égarer.

C’est ce qu’il importait de faire ressortir avant d’entrer dans le vif du récit.

Il nous reste enfin à dire quelques mots des auteurs du drame sanglant qui va se dérouler, afin que le lecteur soit plus en mesure de les suivre et de les juger.

Sur ce point, nous pouvons apporter à notre grande satisfaction, des renseignements plus précis, plus authentiques que ceux qui ont été donnés jusqu’ici par les romanciers ou les dramaturges qui ont pris la même histoire pour sujet de leurs publications.

Ainsi, en consultant les actes de décès des criminels de Peyrabeille, après leur exécution, on constate que Pierre Martin, dit Blanc, le principal instigateur et fauteur des crimes de Peyrabeille, avait 60 ans, que sa femme Marie Breysse, avait 54 ans et que Jean Rochette, le domestique et le plus terrible complice de ce trio de meurtriers, avait 48 ans.

Pierre Martin, était donc né en 1773, comme nous l’avons déjà dit ; sa femme était née vers 1779 et le domestique en 1785.

C’étaient des enfants de ce siècle plein d’orages, qui devait nous donner la Révolution, et ils avaient déjà atteint l’âge de raison, les deux premiers au moins, 15 lorsqu’éclatèrent les scènes terribles qui marquèrent ses dernières années.

Peut-être avaient-ils puisé dans le spectacle de ces convulsions sociales effroyables, les instincts sanguinaires dont ils firent preuve en tant de circonstances.

En s’en référant à l’état civil des principaux personnages, tel que l’établit la procédure criminelle, Pierre Martin de Blanc était né à Peyrabeille et sa femme à Lanarce, commune dont Peyrabeille dépend.

Quant à Jean Rochette qu’on a représenté avec beaucoup plus d’imagination que de vérité, sans doute, comme un nègre ou un mulâtre, il était né au hameau de Banne, commune de Mazan.

Ce faux nègre était donc aussi un Ardéchois, dont le teint plus ou moins bistré a pu donner lieu à cette version plus corsée d’un mulâtre exécuteur des hautes-œuvres de Martin-Blanc et de sa digne épouse, ces pirates de la montagne.

Dans les renseignements que nous avons recueillis auprès de quelques contemporains et témoins de l’exécution des assassins de Peyrabeille, nous n’avons pas retrouvé cette remarque assez particulière cependant, relative à l’aspect de ce prétendu nègre ou mulâtre qui avait nom Rochette, et que l’on a désigné aussi sous le nom de Fétiche, mais dans les romans seulement.

16Les mariés Martin dits Blanc ou de Blanc, ainsi qu’ils sont désignés dans les documents judiciaires, étaient grangers ou fermiers du domaine de Chabourzial, près de Choffour, dans la commune de Mazan, avant d’aller se fixer à Peyrabeille.

Ils vinrent dans cette dernière localité, théâtre de leurs exploits criminels, en qualité de fermiers, dans la maison d’un propriétaire du nom de Reynaud.

Cette maison est située à 123 mètres environ au midi de l’auberge même qui a acquis plus tard une si triste célébrité.

Neuf ans après cette émigration de leur premier gîte connu, à Mazan, les mariés Martin, dont les affaires devaient déjà prospérer par des moyens peu avouables sans doute, achetèrent de Reynaud l’emplacement de l’auberge qu’ils firent presque aussitôt construire.

Mais chose assez bizarre, la pierre de taille qui surmonte le portail de l’auberge porte la date de 1773 et ne peut, suivant toute probabilité, que provenir d’une construction plus ancienne du voisinage, à laquelle elle aura été enlevée.

Lorsqu’ils vinrent s’établir sur ce théâtre élevé, dans ce désert de landes et de pierres, que recouvre si longtemps la neige, les époux Martin étaient mariés depuis peu d’années sans doute.

La naissance de leur fille aînée ne datait que de 17 l’année 1800, et c’est au domaine de Charbouzial qu’elle avait vu le jour.

Elle reçut au baptême le joli nom de Marie !

Les époux Martin eurent une seconde fille le 20 novembre 1803 et celle-là aussi reçut un nom charmant, plein de sourires printaniers et que Gœthe a immortalisé dans sa belle création de Faust.

Elle reçut le nom de Marguerite.

Toutes deux virent le jour à Chabourzial, où étaient alors leurs parents et les témoins qui signèrent au bas des déclarations faites à l’état civil se nommaient Jean-François Teyssier, de Chabourzial, et Antoine Breysse, de la Chapelle-St-Philibert, de Lanarce, le père ou l’oncle de la femme Martin.

Nous allons peindre rapidement les deux principaux personnages de ce récit, d’après les notes que nous ont laissées des contemporains.

Pierre Martin dit de Blanc, était un homme de taille fort ordinaire, plutôt trapu qu’élancé.

Il avait dans les dernières années de sa vie, l’aspect presque respectable d’un patriarche, porteur de longs cheveux gris, presque blancs ; son teint était coloré et accusait un tempérament sanguin et une riche constitution.

Ses manières étaient d’une affabilité hypocrite, mielleuse, nous a dit un de ceux qui ont eu à l’approcher pendant sa captivité et les débats judiciaires. 18 Et de fait, nous le verrons toujours prêt à capter la confiance de ses victimes par des prévenances obséquieuses qui n’étaient que le masque de la plus sauvage cupidité et d’une férocité bestiale.

La femme Martin, Marie Breysse, était au contraire d’un caractère violent, cupide, s’associant avec une ardeur et une décision terribles à tous les crimes lorsqu’elle ne les provoquait pas elle-même.

Avec de tels personnages on avait tout à redouter dans ce temps où la sécurité des voyageurs n’était pas encore assurée dans cette contrée par une police et une justice suffisamment actives et rapprochées.

On va voir, en effet, comment étaient reçus les voyageurs que leur mauvaise étoile conduisait à Peyrabeille et qui pouvaient tenter la rapacité des maitres de ce Coupe-Gorge, par les objets ou les sommes dont ils étaient porteurs.

Claude Béraud

C’était au mois de décembre 1808 et l’auberge de Peyrabeille était depuis les premiers jours de l’été à peu près complètement achevée.

Sa masse grise striée de lignes blanches formées par les joints à la chaux, se découpait assez vivement sur le fond plus sombre des landes et des bois.

On l’apercevait d’assez loin avec sa toiture de tuiles rouges, et le panache de fumée qui couronnait presque toujours sa cheminée principale, où brûlaient d’énormes clapons de sapin ou de hêtre que 19 venait raviver à point voulu une poignée de genêts secs, comme un éclat de rire dans une conversation qui languit, signalait cette habitation aux voyageurs.

L’auberge n’était pas d’un aspect fort gai avec ses petites ouvertures, sa forme massive et les longs murs de ses dépendances, granges et remises.

Mais si en été, elle avait encore sous la chaude lumière du soleil qui se jouait dans ses vitres et dans ses faces de granit et de basalte, quelque chose de réjouissant pour l’œil, dans ces steppes arides, il en était autrement dans la saison des brumes et des neiges.

Or, nous l’avons dit, c’était déjà au cœur de l’hiver, en plein mois de décembre, et depuis plusieurs jours le temps était des plus rudes.

L’hiver avait fait son apparition de bonne heure et il s’était annoncé des moins cléments comme la plupart des hivers qui se terminent en 9.

Depuis le matin cependant, le vent avait tourné au sud-ouest, avec un léger radoucissement de la température, mais si le froid était moins piquant, en revanche, la neige tombait à gros flocons sur les sommets des Cévennes et jusque dans les vallées.

L’air était complètement obscurci.

Le ciel semblait se confondre avec la terre dans un même ton laiteux.

L’obscurité se faisait déjà sur le long plateau que traverse la grande route du Puy au Rhône, à une 20 altitude presque continue de douze à treize cents mètres.

Il était trois heures du soir et l’on se serait cru aux abords de la nuit, tant il y avait de morne tristesse, de silence et d’opacité dans l’espace.

Les bois de sapins et de hêtres qui formaient à cette époque, d’assez vastes cantonnements forestiers dans cette région très accidentée, et garnissaient les pentes abruptes de tous ces versants, n’offraient à l’œil que des masses noirâtres vaguement découpées par les larges franges de neige déjà suspendues aux flèches et aux ramures des arbres.

Tous les bruits et tous les mouvements de la nature et des hommes semblaient condensés et cristallisés dans cette chute de neige que le vent, s’il s’élevait avec plus de force, pouvait rendre menaçante et dangereuse pour les pauvres voyageurs.

Or, la bourrasque pouvait s’élever d’un instant à l’autre et des mugissements avant-coureurs se faisaient déjà entendre dans les profondeurs de l’espace.

Malheur à ceux qu’elle surprendrait en route dans ces parages, loin de tout village, loin de toute habitation hospitalière.

A l’auberge de Peyrabeille, on savait bien cela, et ce n’est pas sans quelque espoir que l’on regardait à travers les petits carreaux des fenêtres du rez-de-chaussée pour se rendre compte du temps qu’il faisait 21 au dehors et de celui plus pitoyable encore qui pouvait s’annoncer.

C’est que l’aubergiste de Peyrabeille, le père Martin et plus encore peut-être la terrible mégère qui avait associé sa vie à la sienne, brûlaient du désir de faire rapidement fortune sans marchander avec les scrupules qui arrêtent les honnêtes gens ; ils s’étaient promis de tirer parti de toutes les bonnes occasions que pouvaient leur offrir les hasards de ce site inclément, dont ils avaient si longuement et si judicieusement étudié les avantages stratégiques pour leur industrie faite de ruse et de crime.

S’ils avaient tendu là, comme de farouches araignées, leurs toiles dangereuses, au carrefour de plusieurs routes fréquentées, ce n’était point pour laisser passer indifféremment dans les mailles solides de leurs filets ceux que les hasards de la vie pouvaient y jeter.

Martin Blanc était sorti sur le seuil de la porte de l’auberge.

Il examinait le ciel ou plutôt cette masse confuse qui le voilait, afin de constater avec cette expérience si sûre du montagnard, quelle direction avait le vent et quel temps il devait faire pendant les heures qui suivraient.

Un homme de haute stature, maigre et brun, d’une mine à la fois sauvage et intelligente, vint aussitôt le rejoindre à son poste d’observation et répéta 22 les mêmes gestes et les mêmes mouvements, sondant les profondeurs de l’espace d’un œil ardent et inquisiteur, et flairant comme un fauve les effluves humaines qui pouvaient flotter dans l’air, apportées par la tourmente.

— Voilà un temps, dit-il à Martin, qui doit chasser les loups du bois.

— Oui, répliqua l’aubergiste, sans interrompre ses observations et dans le patois du pays, il y en aura qui sortiront et qui ne rentreront pas.

La nuit sera mauvaise, car le vent d’Auvergne souffle déjà fort et nous aurons demain bien près de trois pieds de neige en rase campagne.

— Il y en aura trois fois plus dans les congères, ajouta Rochette avec un mauvais sourire qui avait pour les deux compères une signification très claire.

Il faut avoir été, en effet, surpris dans ces parages par une de ces tourmentes de neige épouvantables et cependant si fréquentes qui sévissent sur nos montagnes vivaraises, pour en connaître les horreurs et les périls.

Lorsque la neige tombe au milieu d’un calme relatif de l’atmosphère, la plaine se recouvre d’une couche épaisse, mais uniforme, qui ne fait que reproduire les reliefs du sol sans les modifier complètement.

Mais lorsque la neige est poussée en tourbillons épais par les rafales d’un vent terrible, elle bouleverse 23 tous les aspects d’une région, remanie tous les reliefs, fait disparaître les anfractuosités et les ravins, comble les fossés et les tranchées, nivelle les routes avec leurs talus, en formant de profondes congères.

La congère, c’est l’abîme dissimulé, c’est l’obstacle accumulé là où passaient auparavant hommes et bêtes, chevaux et voitures.

Aussi ne se passe-t-il guère d’hiver, sans que l’on constate un certain nombre de morts causées par les tempêtes de neige dans nos montagnes. Pendant l’hiver de 1884, deux gendarmes étaient surpris par l’un de ces orages à Lavilatte, et l’on ne retrouva qu’un cadavre et un agonisant.

Ah ça ! reprit Pierre Martin, il me semble voir un point noir remuer sur la route.

Rochette suivit aussitôt la direction des yeux de Martin qui fouillaient l’espace du côté de Pradelles.

A peine avait-il fixé un instant son regard perçant dans cette direction, qu’il dit plus bas :

— C’est vrai, et ce n’est pas quelqu’un du pays, il ne manquera pas de s’arrêter ici, attendons-le.

Déjà le voyageur était devant l’auberge, car le temps était sombre, la neige serrée, et Martin n’avait aperçu l’étranger qu’alors que, déjà, il n’était qu’à une faible distance de Peyrabeille.

Le malheureux n’avait pas figure humaine sous 24 son large feutre chargé de neige, et enveloppé dans un grand manteau de laine brune à double collet qui portait aussi accrochée à tous ses plis une couche de neige floconneuse. Il avait les mains perdues dans d’énormes gants fourrés.

L’étranger regarda avec une certaine défiance les deux hommes qui, à son aspect, avaient échangé un coup d’œil suspect, mais il s’approcha d’eux néanmoins, et soulevant le bord de son chapeau.

— Peut-on se reposer dans votre auberge, dit-il.

— A votre service, mon garçon, s’empressa de répondre Martin, et par le temps qu’il fait, je crois bien que vous n’avez rien de mieux à faire.

— En effet, et ça me contrarie bien, mais dans cette saison il faut s’attendre à ces contre-temps.

— Entrez, entrez, mon brave, reprit l’aubergiste, en tapant un peu familièrement sur l’épaule de l’étranger.

Et il s’effaça pour le laisser passer par la porte basse et étroite qui donnait accès dans la principale pièce du rez-de-chaussée, cuisine et salle à manger tout à la fois.

Puis Martin et Rochette se regardèrent de nouveau avec un mauvais sourire et rentrèrent eux-mêmes à la suite en refermant la porte.

Un superbe feu flambait dans la cheminée devant laquelle se tenait la femme Martin, et deux petites filles, l’une de trois ans à peine, l’autre de huit qui 25 s’amusaient à taquiner un gros chat noir dont elles se disputaient le droit de tirer les oreilles ou la queue à tour de rôle.

A la vue de l’étranger qui entrait, Marie Breysse se leva à peine, adressa quelques mots en patois aux enfants qui, obéissant sans doute à un ordre assez rude, se retirèrent dans un coin de la salle avec leur souffre-douleur.

Puis elle mit une poignée de genêts dans le feu et montra du doigt un escabeau à son nouvel hôte en l’invitant à prendre place au feu.

Martin et Rochette avaient passé par une porte intérieure communiquant avec la remise et semblaient poursuivre quelque ouvrage déjà commencé avant l’arrivée de l’étranger.

— Ah ! il fait bon ici, au moins, s’empressa de dire ce dernier, éprouvant les effets réconfortants d’une chaude flambée.

— Pour sûr il fait meilleur qu’à la Chavade ou à Pradelles, dit Marie Breysse, et il faut bien avoir envie de se faire marquer pour courir les chemins par un temps pareil.

— Mais si vous quittiez votre manteau, dit-elle à l’inconnu dont elle paraissait désireuse de mieux voir les traits, le costume et la taille.

Il se débarrassa en effet de son lourd vêtement sur lequel la neige avait fondu et coulé abondamment sous l’action de la chaleur.

26Il quitta son chapeau et le secoua dans la cheminée dont le feu fut un instant calmé par l’eau qui en tomba.

Marie Breysse observait ce travail et toisait de ses yeux demi-fermés et indifférents le jeune homme qui était devant elle.

Les petites filles piaillaient et se chamaillaient et le bruit de leurs sabots sur la dalle, produisait un vacarme assourdissant.

Celui qui faisait en ce moment l’objet des observations de la femme Martin était un beau gars d’une vingtaine d’années à peine, brun et vigoureux, et vêtu comme le sont les fils des paysans riches.

Le drap de ses habits, la toile de sa chemise, ses chaussures, tout était d’une solidité et d’un confortable, qui indiquaient l’aisance, et de son gilet, chose assez rare à cette époque, tombait une chaîne de montre avec clef en cornaline, qui dénonçait évidemment la possession de ce meuble bien luxueux pour lors.

Tout en s’occupant de faire chauffer du vin que le jeune voyageur avait tout d’abord demandé pour se remettre d’une course assez longue, semblait-il, sur ces plateaux glacés, la mère Martin ne tardait pas à faire subir au nouveau venu un interrogatoire en apparence fort banal.

Elle s’enquit d’où il venait, où il allait, de ce qu’il 27 faisait et des raisons pour lesquelles il voyageait en cette saison et par un temps pareil.

Avec une franchise toute juvénile, le jeune garçon s’ouvrit assez naïvement à la bonne femme de tout ce qui pouvait satisfaire à ses demandes. Puis lorsque l’aubergiste lui eut vidé un grand verre de vin blanchi par l’écume, et qu’il en eut bu une large rasade, sa langue se délia plus encore. Il lui raconta peu à peu toute son odyssée.

Il dit qu’il était des environs du Puy, que ses parents étaient propriétaires d’assez gros domaines et que deux de ses frères avaient déjà été enlevés par la conscription. L’un d’eux avait été tué en Allemagne à la bataille d’Iéna. L’autre n’avait pas donné de ses nouvelles depuis longtemps, quoique l’on ait su qu’il était dans le corps d’occupation de Naples.

— Quel âge avez-vous, demanda la mère Martin ?

— J’ai vingt ans.

— Alors vous serez pris pour la conscription si vous n’avez déjà été appelé pour votre sort ?

— Le jeune homme ne parut pas pressé de répondre à cette question qui semblait le gêner un peu.

La mère Martin ne le perdait pas des yeux et en femme qui sait interpréter le silence des gens, elle comprit que la position du jeune étranger était de celles qui ne sont pas parfaitement avouables.

Elle voulut forcer la confidence qu’on n’osait lui faire et s’y prit assez habilement.

28— Ah ! c’est que voyez-vous, il y a par le pays depuis ces malheureuses guerres qui enlèvent tous nos garçons, des jeunes gens qui ne se soucient pas d’aller se faire tuer au fin fond du monde, et qui se cachent dans nos grands bois de Mercoire, de Bauzon, de Mazan ou des Chambons.

J’en connais plusieurs que les gendarmes, malgré tous leurs efforts et toutes leurs ruses, n’ont pu encore dénicher, et il en vient assez souvent ici, quand il fait trop mauvais et que le pain leur manque.

— Ah ! vous en connaissez ? dit avec curiosité le jeune homme, dont la défiance première était ébranlée.

— Mais oui, et nous ne croyons pas mal faire en leur donnant assistance, en leur faisant un peu la main ; car c’est affreux de prendre tant de monde dans nos montagnes pour les envoyer se faire massacrer au diable. Ça donne tant de peine à élever un garçon jusqu’à vingt ans, et l’Empereur enlève toute cette jeunesse et laisse les pauvres mères se mourir d’inquiétude et de chagrin.

— C’est bien vrai ce que vous dites, et j’ai vu souvent ma mère pleurer et mon père se faire du mauvais sang en voyant la maison se vider chaque année.

— Et vous n’avez pas voulu faire comme les autres et quitter le nid ? Ma foi vous n’avez pas tort et ce 29 n’est pas à Peyrabeille qu’on vous vendra, mon garçon.

Claude Béraud, car c’était le nom du jeune homme dont la Mère Martin savait si bien tirer les vers du nez, se sentit tout rassuré.

L’aubergiste avait pris, en lui parlant, un si vif intérêt à son sort et lui avait paru si bien y compatir, qu’il n’avait pas de motif pour lui faire plus longtemps mystère de son état de réfractaire.

— C’est vrai, c’est vrai, dit-il, mais personne au moins ne peut me trahir ici ?

— N’ayez pas peur, mon garçon, vous pouvez être tranquille, et si vous voulez souper et coucher ici, ce ne sont pas les gendarmes qui viendront vous déranger.

— Ça vaudra mieux que de coucher en pleine forêt de Bauzon, ou dans les bois de St-Paul-de-Tartas, comme ça m’est arrivé l’autre nuit.

Il y a des jours où je ne trouve pas de la pitance pour manger à mon saoul.

— Et puis c’est qu’on n’a pas toujours de l’argent plein ses poches, quand on est comme vous, loin de la maison, et exposé à faire de mauvaises rencontres dans ces méchants pays.

— Oh ! de l’argent c’est pas ce qui manquerait.

— Oui, oui, vos parents ont dû vous garnir la poche quand vous avez pris la campagne, et ils vous en font passer quand il n’y en a plus.

30— En effet, j’ai bien de quoi attendre un bon bout de temps, je n’ai pas l’occasion de dépenser beaucoup.

Avant de partir, j’ai ramassé toutes mes économies, une centaine d’écus, en or, et ma mère a voulu que j’emporte encore quelques napoléons qu’elle avait mis de côté pour mon frère de Naples, mais qu’elle n’a pas pu trouver le moyen de lui faire tenir.

La mère Martin avait écouté avec une joie à peine dissimulée cette dernière confidence.

Pour bien saisir les paroles de Claude Béraud, elle avait imposé silence à ses deux bambins qui faisaient un affreux vacarme à l’autre bout de la salle, et tout en allant et venant pour cacher son jeu, ses oreilles ne perdaient pas un mot.

Elle savait tout ce qu’elle voulait savoir.

Cet hôte amené par la bourrasque était de bonne prise ; il avait de l’argent sur lui, assez pour payer ce qu’il boirait et mangerait, et assez encore pour qu’il en restât en tout bénéfice si on le faisait disparaître.

Sans être une belle affaire, la chose n’était pas à négliger, et la saison n’était pas des plus favorables, car il n’y avait guère que des gens du pays et obligés de voyager qui, de quelque temps encore, passeraient dans ce méchant quartier.

Il était bon de dire incidemment qu’à l’époque dont 31 nous parlons, les réfractaires étaient nombreux dans nos contrées.

Le montagnard n’aime pas à quitter son foyer, et la conscription inspirait une répugnance et une terreur extraordinaires à nos populations rurales, au moins à son origine.

Ces sentiments devinrent encore plus vifs et plus répandus lorsqu’à la suite des grandes guerres qui marquèrent la fin de la république et le commencement de l’Empire, la consommation d’hommes devint effrayante.

Or, en 1808, l’Europe était le théâtre de faits de guerre incessants et considérables que nous ne voulons pas rappeler en détail, et que tout le monde a présents à la mémoire.

Le blocus continental, les difficultés avec Rome, la guerre d’Espagne et de Portugal, et les conspirations sourdement ourdies par l’Angleterre, l’Autriche, l’Allemagne, la Russie même, contre la terrible puissance de Napoléon, nécessitaient un déploiement de forces militaires immense. Mais il nous suffira de rappeler les lignes suivantes d’un historien pour donner une idée aussi exacte que sommaire de l’état de la France en cette année.

« L’année 1808, dit Th. Lavallée, dans son Histoire des Français, avait enlevé deux cent soixante dix mille conscrits, la classe de 1810 était déjà entamée, 32 et les classes antérieures n’étaient pas encore libérées. »

« La France, lasse de victoires, pleurait ses enfants sacrifiés dans un intérêt de dynastie.

« Toutes les mères avaient la conscription en horreur ; la gendarmerie n’était occupée qu’à poursuivre les réfractaires ; les préfets, pour faire leur cour, grossissaient les contingents de leurs départements.

« On se demandait quand la guerre finirait : Austerlitz, Iéna, Friedland, n’avaient rien décidé ; il fallait sans cesse recommencer à vaincre. »

C’est sous l’influence de tels évènements et de telles circonstances que l’Ardèche, la Haute-Loire, la Lozère, etc., voyaient leurs forêts et leurs sommets les moins accessibles recherchés par les réfractaires.

Claude Béraud était un des plus récents membres de cette vaste confrérie de déserteurs qui tenait la campagne pour échapper aux incessantes recherches de la gendarmerie impériale, encouragée dans sa rude besogne par les primes qu’elle recevait pour chaque découverte.

Le jeune paysan venait bien imprudemment de livrer son secret à la femme Martin, et il y avait bien des motifs pour qu’il eût à redouter les conséquences de cette faute de jeunesse.

Mais, il faut bien le dire aussi, il pouvait croire n’avoir pas grand chose à redouter, tant était générale 33 la solidarité des familles montagnardes dans cette lutte contre la conscription, et tant était rare la trahison dans ces régions où tous se connaissent, se redoutent, où tous avaient le même intérêt à s’entr’aider pour se soustraire à la dépopulation des foyers et des fermes.

Au moment où Claude Béraud venait de lâcher les derniers mots de sa confession, le maître de Peyrabeille rentrait dans la salle de l’auberge.

Il regarda sa femme comme pour lui demander si elle s’était renseignée sur le visiteur.

Elle répondit à cette interrogation muette, mais à laquelle elle était sans doute fort accoutumée, par un signe de tête et un clignement d’yeux qui parurent contenter maître Pierre.

La nuit se faisait rapidement, la tempête redoublait et faisait rage. Quelqu’un venait de fermer du dehors les volets pleins des fenêtres de la salle.

Celle-ci ne se trouva plus éclairée que par la lueur, assez vive d’ailleurs, du feu qui pétillait dans l’âtre où chauffait une grosse marmite suspendue à la crémaillère.

Les enfants s’étaient rapprochés du feu en se pressant contre leur père qui vint s’asseoir lui-même près du foyer et mis ses deux fillettes entre ses jambes, comme le plus tendre des pères.

Tout en échangeant avec le jeune réfractaire des questions d’une amabilité hypocrite, le maître de 34 Peyrabeille tournait de temps à autre la tête dans la direction de la porte par laquelle il était entré peu d’instants avant.

Il semblait attendre quelqu’un avec une certaine impatience dont les signes visibles se manifestaient dans l’expression inquiète de sa physionomie.

Claude Béraud, réconforté par le vin chaud que lui avait servi l’hôtesse et par la chaleur du foyer, se laisser aller peu à peu à une sorte de somnolence béate que connaissent bien ceux qui ont eu à souffrir du froid et des morsures d’une bise glacée.

Il s’était dépouillé petit à petit de tout ce qui pouvait le gêner et se trouver en excès dans son accoutrement de coureur des bois, dans cette rude saison.

La femme Martin avait pièce à pièce mis tout cela sur un vieux coffre dans un angle de la salle après l’avoir fait sécher préalablement sur le dossier d’une mauvaise chaise placée à proximité du feu.

Claude Béraud, les jambes à demi allongées et les pieds arcboutés contre les dalles surélevées du foyer, imprimait à sa chaise et à son corps un balancement très prononcé comme s’il eût voulu bercer un doux rêve de bonheur dans ce mouvement régulier si cher aux Orientaux.

Il était facile de voir qu’au premier oubli ou à la moindre exagération de ce balancement familier aux penseurs plus qu’aux hommes d’action, il pouvait 35 tomber à la renverse sur la dalle de granit qui recouvrait le sol.

Pierre Martin l’observait en dessous et suivait toutes les phases de cet exercice qui porte si vite au sommeil, mais il attendait toujours l’arrivée de quelqu’un qui n’apparaissait pas.

Lassé sans doute dans cette attente, il écarta ses enfants placés entre ses genoux, se leva avec précaution comme pour ne point troubler le commencement de sommeil qui s’emparait de son voyageur.

Il allait presser le loquet de la porte intérieure par laquelle il avait déjà passé et repassé, lorsque celle-ci s’ouvrit et le domestique apparut dans la pénombre comme vomi par cette ouverture étroite.

Pierre Martin fit signe à son valet.

Tous deux échangèrent à voix basse quelques paroles dont le sens pouvait d’autant moins être intelligible pour Claude Béraud, qu’au même moment la femme Martin tisonnait bruyamment son feu et remuait le couvercle de la marmite.

Elle semblait prendre à tâche de faire le plus de bruit possible, afin de couvrir celui du dialogue qui s’échangeait à quelques pas.

Claude Béraud n’y prit point garde et continua son mouvement inconscient de balançoire.

Cependant le domestique montrait à Pierre Martin, avec un sourire quasi sauvage, un objet allongé qu’il 36 tenait entre ses deux mains et dont il avait tout l’air de garantir la solidité.

L’aubergiste vint se rasseoir à la même place qu’il occupait un instant avant à côté du feu et du jeune voyageur.

Il fit même en sorte de s’en rapprocher à une distance que son œil calculait habilement.

Pendant ce temps, Rochette, le jeune et déjà vigoureux serviteur de Peyrabeille, se glissait, sans attirer l’attention derrière Claude Béraud, tenant à la main et à peine dissimulée, une lanière de cuir disposée en forme de large boucle.

Les fillettes de la maison qui voulaient revenir prendre leur place entre les genoux de leur père furent éloignées d’un geste dur et qui n’admettait pas de réplique.

Comme domptées par ce signe qu’elles connaissaient déjà peut-être, elles se retirèrent à l’autre coin du foyer près de la mère.

Aussitôt trois regards se croisèrent à la fois sur Claude Béraud qui en eût eu un frisson d’effroi s’il eût pu les sentir et les voir, dans le demi sommeil qui l’avait gagné tout en se berçant machinalement.

En moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, Pierre Martin poussait du pied la chaise de Béraud en rupture d’équilibre, et d’un mouvement aussi rapide que sûr, Rochette passait au cou du jeune garçon le collet de cuir dont le nœud se serra horriblement 37 sous le poids du corps brusquement renversé sans autre appui possible.

C’est à peine si un faible cri put s’échapper de la gorge du malheureux Béraud, dont la tête vint frapper la dalle avec un bruit sourd et terrible que répercutèrent les murs de la salle.

Etourdi par cette chute affreuse en même temps qu’étouffé par le nœud coulant de cuir dont Rochette tendait avec un dernier effort l’extrémité, en appuyant un pied sur son front, Claude Béraud fit à peine quelques mouvements convulsifs.

Puis, malgré sa vigueur et sa jeunesse, ses bras et ses jambes retombèrent inertes sur le sol et son visage revêtit le ton livide et l’expression résignée des victimes brusquemment séparées de la vie.

Il n’y avait pas eu de lutte dans cette attaque sauvage, et tout s’était passé, sans doute, ainsi que l’avaient concerté peu avant les misérables qui faisaient le métier d’assassins.

Pierre Martin s’était levé presque en même temps qu’il avait poussé le malheureux à la renverse, et maintenant qu’il avait vu réussir la double opération arrêtée avec son domestique, il n’avait plus qu’à constater la mort du réfractaire.

Il se pencha vers le cadavre, souleva les pieds, puis les bras, mit la main du côté du cœur, écouta, puis se releva avec le plus grand calme.

38Il regarda sa femme, puis Rochette, avec une satisfaction féroce.

— En voilà un qui peut se vanter d’avoir de la chance ; il n’a pas souffert.

— Son affaire a été vite faite, remarque la femme.

Il m’a donné tout de même une rude secousse au bras quand il est tombé, ajouta le domestique, car je voulais que le nœud fût serré avant qu’il touchât terre.

— Ce n’est pas mal combiné, fit observer Pierre Martin, et il ne fallait pas qu’il y eût du sang.

Avec la neige, le sang fait la trace et ça ne vaut rien.

— Maintenant, reprit le maître de Peyrabeille, il ne faut pas attendre plus longtemps pour nous débarrasser de ce corps. On ne sait pas qui peut arriver malgré le temps qu’il fait, et il est bon de se mettre en règle avec la justice.

— Attrape, Jean, dit Pierre Blanc à son valet en lui montrant la tête pendant qu’il s’emparait des jambes ; et à l’écurie. — Femme, éclaire-nous un brin.

La femme prit une lampe à crochet, pendue au rebord de la cheminée, l’alluma avec une brindille de genêt prise au feu et précéda, en l’éclairant, le lugubre convoi qui s’acheminait vers une petite pièce en communication avec la salle et qui servait d’écurie.

Les enfants ouvraient de grands yeux et muets 39 d’épouvante à ce spectacle, sinon nouveau, du moins toujours émouvant pour leur jeune imagination, ils faisaient mine de suivre. La mère s’en aperçut et d’un geste impérieux les cloua sur place, immobiles et comme hébétés.

Elle avait encore la pudeur d’épargner à ces jeunes êtres le spectacle plus odieux qui allait succéder au meurtre.

Il s’agissait, en effet, de dépouiller le mort et de réaliser les profits du crime.

On étendit le cadavre de Béraud sur un coffre à avoine.

Là, on promena la lampe fumeuse sur sa figure, afin de s’assurer une fois encore qu’il avait cessé de vivre.

Le visage avait pris une teinte bleuâtre.

L’asphyxie était complète, il n’y avait plus rien à craindre ; la mort avait bien accompli son œuvre.

Tout en tenant sa lampe d’une main, Marie Breysse fouillait de l’autre, et dans tous les sens, les poches des vêtements, et tout ce qu’elle y trouvait de menus objets, de papiers et de monnaie, elle le mettait avec une singulière cupidité dans la large poche de son tablier.

Déjà la montre du mort, son couteau, son briquet, avaient été lestement enlevés et plongés dans la poche avide de butin.

Puis on mit à nu la poitrine et le reste du corps et 40 l’œil des trois criminels brilla d’une joie extraordinaire, lorsqu’ils aperçurent autour du corps une ceinture de cuir serrée à même sur la peau.

Le domestique avait tiré son couteau pour la trancher rapidement, lorsque Pierre Martin s’y opposa d’un geste d’autorité.

La ceinture était en bon état et il n’était pas sage de la mettre hors de service en la coupant.

On avait le temps de la détacher sans l’endommager et ce n’était pas une pièce indispensable à un homme qu’on devait trouver mort de froid dans les landes couvertes d’une épaisse couche de neige.

On défit avec précaution les courroies de la ceinture en soulevant le cadavre pour la retirer.

La femme Martin s’empara aussitôt d’une extrémité et tira à elle la ceinture qu’elle tint suspendue un instant pour en constater le poids.

Elle était lourde.

Toute la fortune du malheureux Béraud était bien là ; on ne pouvait en douter.

C’était assez ; c’était tout ce que l’on pouvait attendre, et il n’était plus nécessaire de perdre à des recherches superflues un temps qui pouvait être mieux employé.

On rhabilla le cadavre, mais ce ne fut pas sans quelque regret qu’on lui laissa ses vêtements et ses chaussures en bon état, dont la suppression aurait 41 cependant pu faire supposer un crime, là où on ne devait voir qu’un accident.

Il importait d’éloigner tout soupçon des habitants de Peyrabeille, et c’était là un sacrifice, à la vérité, mais un sacrifice dont on se dédommagerait dans une occasion meilleure.

Allons, dit Blanc à son valet et complice, apporte l’embayard ❶, nous mettrons le corps dessus, et nous irons le porter dans le fossé de la route, à une portée de fusil d’ici.

— Après l’auberge, demanda Jean Rochette.

— Mais non, au contraire, en avant, car on ne pourra pas supposer qu’il ait pu atteindre notre maison et la dépasser, ce qui serait louche.

Il faut qu’on voie qu’il n’a pu arriver jusqu’ici et qu’il a dû tomber de fatigue et de froid avant d’atteindre cette maison qui eût été son salut.

— C’est juste, patron, vous pensez à tout. Voilà le garçon tout prêt à emporter ; en route si vous voulez.

La femme cacha sa lampe dans une encoignure et alla ouvrir avec précaution la porte de l’écurie qui donnait sur la route.

Elle jeta un coup d’œil au dehors pour s’assurer que rien de suspect ne pouvait, à tout hasard, compromettre la sécurité de ses hommes.

— Vous pouvez aller, dit-elle ; il fait un temps de 42 chien, et il faut se méfier des congères, car on n’y voit guère plus que dans un four.

— Bast, dirent les deux hommes, ça nous connaît le mauvais temps, et ça évite bien de la besogne aux pauvres gens comme nous, obligés de cacher un cadavre.

Dans une demi-heure au plus tard, tout sera fini et nous pourrons souper tranquillement.

Tous deux s’engagèrent d’un pas vif sur la grande route.

La neige tombait moins drue parce que le froid de la nuit commençait à se faire sentir.

Une demi-clarté était même répandue dans l’espace par les rayons d’une lune aux environs de son plein, dont la lumière tamisée par cette atmosphère chargée de neige, avait quelque chose de sépulcral.

On eût dit la lueur blafarde et froide tombant d’une lampe d’albâtre sur les dalles d’une chapelle funéraire.

L’aubergiste et son valet n’étaient peut-être pas aussi fermes sur leurs jambes qu’ils voulaient le paraitre en sortant de Peyrabeille.

Leurs yeux plongeaient de tous côtés dans la brume glaciale qui couvrait le plateau.

La course effarée de quelques loups, les eût troublés quelque peu à ce moment, tant leur conscience était mal à l’aise.

43Cependant ils marchaient toujours, en allant sur Pradelles.

Mais ils étaient parvenus à trois cents mètres à peine de l’auberge, lorsque Pierre Martin donna à voix basse l’ordre de s’arrêter sans poser la civière à terre.

Il étudia comme un trappeur indien le terrain qui l’environnait.

Il avisa un côté de la route en contre bas de la lande, dont le fossé avait à peu près disparu sous cette première couche de neige, sans cesse relevée par la rafale et amassée contre le talus.

— Jean, dit-il, c’est là qu’il faut planter notre homme, sans rien lâcher.

Approchons du fossé à petits pas, en laissant le moins de traces possible, et versons le corps dans la congère.

— Oui, répondit le valet, mais on verra au jour que quelqu’un est déjà venu là, puisque nos pieds marqueront.

— Allons mon garçon, on voit bien que tu ne connais pas le pays à fond. Ça se comprend, tu es encore bien jeune.

Mais moi je te dis, foi de Martin, qu’au point du jour la neige tombera de plus belle, que le vent soufflera, et que toute trace aura disparu pour ceux qui viendront après, et il n’y a pas à craindre qu’il 44 en vienne beaucoup ici avec un bon pied et demi de neige déjà tombée.

Le corps fera son trou dans la congère, jusqu’à ce qu’il arrive au fond. Il sera encore recouvert par la neige nouvelle et ce n’est que dans deux mois peut-être qu’on pourra le revoir, et alors !...

— Oh ! alors, reprit Jean Rochette, les loups, les rats et autres sauvagines qui crèveraient de faim, auront travaillé dessus et du diable si l’on peut reconnaître que c’est un être humain qui a reçu son congé.

— Justement, ajouta Pierre Martin, tu as compris l’affaire. C’est pas plus malin que ça, mon garçon ; une, deux, trois... v’lan... Et un bruit sourd et profond s’entendit à peine.

Le corps de Claude Béraud, balancé pendant deux secondes sur la civière, venait d’être versé dans un amas de neige de plusieurs pieds d’épaisseur, au milieu duquel il avait disparu comme dans un moëlleux linceul.

On ne distinguait plus dans la nuit qu’un trou béant dont l’ombre faisait tache sur la blancheur virginale du tapis de neige qui recouvrait les alentours.

Les deux hommes, une fois leur tâche accomplie, s’essuyèrent le front en ne laissant reposer leur brancard que par une pointe des bras.

45— Suivons la même trace, dit Pierre Blanc au valet, les pieds dans les pieds si c’est possible.

Et ils revinrent ainsi à l’auberge, ayant marché avec une peine horrible dans la neige jusqu’au genou, et suant à grosses gouttes, quoique leur barbe et leurs cheveux fussent givrés par la neige qui leur fouettait le visage.

Ils n’avaient pas mis plus d’une demi-heure à terminer leur lugubre corvée.

Le souper et un bon feu les attendaient.

Les enfants étaient couchés et dormaient comme des innocents, malgré les scènes hideuses auxquelles ils venaient d’assister.

Pierre Martin et Jean Rochette rentrèrent par l’écurie où l’embayard fut déposé, et de là pénétrèrent dans la cuisine en secouant leurs pieds et leurs gros bonnets de laine feutrée tout chargés de neige.

La femme Martin qui achevait de mettre sur la table un gros morceau de lard tout fumant dont la buée odorante obscurcissait la lumière, tourna la tête du côté où venait de s’ouvrir la porte.

Elle se fit un abat-jour avec sa main droite, comme pour mieux reconnaître si les deux hommes étaient bien là, sains et saufs.

Cette constatation parut la rassurer, surtout lorsqu’elle eut vu Jean Rochette, ce jeune domestique qui devait prendre sur elle un ascendant si grand ou 46 subir le sien d’une façon si funeste, s’avancer vers la table avec son allure accoutumée.

Elle esquissa un sourire à l’adresse du valet, comme pour le récompenser du glorieux exploit qu’il venait d’accomplir et dont elle avait pu déjà compter la valeur.

— C’est fini, dit-elle en patois aux deux hommes ?

— Son compte est bien réglé répondit le domestique, et dans une heure il aura une bonne couverture d’un demi-pied de neige.

— Il y en aura pour un moment avant qu’on découvre sa carcasse, reprit Pierre Martin avec un flegme lugubre.

Mais as-tu compté ce qu’il y avait dans son magot, ajouta le bonhomme, s’adressant à sa femme.

— Ça, c’est mon affaire et je crois que je n’ai pas l’habitude de rien laisser perdre.

J’ai tout retiré. Le garçon n’était pas à plaindre et il avait de braves parents qui ne le laissaient pas souffrir d’argent.

— Mais enfin, combien avait-il ?

— Trois cent cinquante et quelques francs en or ou en argent.

— Oui, mais si on le retrouve encore en bon état, on sera bien étonné de ne pas trouver un sou sur lui, alors qu’il était en route.

— Aussi, répliqua la femme avec un petit geste de 47 malice, ai-je mis un écu et quelque petite monnaie dans la poche de ses brayes avant qu’on l’emporte.

— Tu as fait ça, femme, bien vrai ?

— Mais comme je le dis.

— Eh bien ! tu n’a pas mal agi, et ça me tranquillise.

Voyons un peu ta trouvaille, puisque nous sommes seuls. En soupant ça fera plaisir à Jean et à moi de regarder cette monnaie et le reste.

Marie Breysse parut quelque peu contrariée de cette demande et chercha à détourner la conversation d’un autre côté. Mais Pierre Martin insista pour voir le butin et sa femme sortit d’un petit placard placé dans le mur à gauche, sous le vaste manteau de la cheminée, une poigné de divers objets parmi lesquels le plus volumineux était la ceinture de cuir de Claude Béraud.

Elle posa le tout sur la table non sans avoir jeté un regard inquiet vers les rares ouvertures de la salle, comme si elle eût eu à redouter quelque œil indiscret.

Elle alla d’ailleurs s’assurer que les rideaux de serge rouge placés sur les petites fenêtres étaient tirés et qu’on ne pouvait voir du dehors.

Puis elle poussa le verrou de la porte jusqu’au fond de son entaille et revint pour présider elle-même à la reconnaissance du produit du vol.

De la ceinture de cuir aux nombreux petits 48 compartiments, elle fit tomber les Napoléons d’or et les autres pièces qui les garnissaient.

On compta, on recompta.

C’était bien la somme annoncée.

Puis, tout en mangeant la soupe et le lard accompagné de belles pommes de terre cuites à l’eau, on regarda les divers objets extraits des poches du mort.

Il y avait là un portefeuille garni de quelques papiers jaunis dont aucun ne représentait quelque chose de valeur.

Une vieille bourse en filet de soie verte et un couteau à manche de buis curieusement travaillé, puis la montre en argent et son cordon solide fait de lanières de cuir tressées, auquel pendait une large clef de cornaline rougeâtre, en forme de disque ovale et aplati, complétaient le butin.

Le domestique avait dirigé ses yeux vers le couteau, et il l’avait pris dans ses mains et le retournait en l’examinant avec un visible désir de le posséder.

— Prends-le, Jean, dit Marie Breysse, puisqu’il te fait envie. Tu l’as bien gagné d’ailleurs, et il pourra te servir plus qu’à mon homme, qui est une poule mouillée lui, lorsqu’il s’agit de faire un bon coup.

Jean Rochette ne se le fit pas dire deux fois, et il mit dans sa poche ce couteau bizarre qui, plus tard, faillit lui être fatal.

Comme on l’a vu, le partage des dépouilles du 49 malheureux Béraud n’avait pas été bien long ni bien difficile.

C’est que la femme Martin ne comprenait pas autrement les choses et son autorité s’imposait à tous dans la maison.

Pierre Martin n’aurait pas osé retenir plus longtemps le petit trésor dont sa femme avait déjà réuni dans ses mains avides les pièces éparses pour les resserrer en lieu sûr et discret.

Il savait qu’il ne fallait pas trop discuter avec elle sur des questions aussi délicates que les questions d’argent et de lucre.

Quant à Jean Rochette, il avait les meilleures raisons du monde pour se contenter de peu dans ce partage sommaire.

Marie Breysse savait lui rendre faciles cette abnégation apparente et ce désintéressement.

Comme l’avait fort bien prévu Pierre Martin, la neige recommença à tomber vers le matin avec de plus furieuses rafales, et toutes traces des lugubres funérailles de la veille disparurent sur la route, dont les bords n’étaient plus marqués que par une légère différence de niveau.

Tout le vaste plateau, sur lequel s’élevaient les deux seules maisons de Peyrabeille, n’était plus qu’un désert glacé, balayé par la tempête.

Les rouliers dont les lourdes charges sillonnaient si fréquemment cette route avaient suspendu leurs 50 voyages, car il eût été imprudent de s’aventurer dans ces parages tant que la trace n’était pas faite par les cantonniers et les habitants réunis, ou tant qu’un vent favorable n’avait pas emporté dans les gorges et les ravins la neige accumulée sur certains points, à des hauteurs prodigieuses.

Un dégel complet était chose plus rare à cette époque de l’année, et il ne fallait pas l’espérer avant le mois de février ou de mars, alors que le soleil est plus chaud et que quelques belles journées ne sont pas rares.

Ce ne fut que dans les premiers jours de mars que la neige se mit à fondre sous l’influence du vent du sud, qui seul, a le pouvoir de dissoudre, avec le soleil déjà plus chaud, ces masses glacées, entassées partout comme des obstacles souvent insurmontables.

Mais s’il dégelait pendant le jour, ce qui est déjà une bonne fortune pour ces altitudes, peu privilégiées d’ailleurs, il gelait de nouveau pendant la nuit et le travail opéré était d’autant plus faible que les nuits étaient beaucoup plus longues que les jours dans cette saison.

Enfin arriva le moment où l’on ne vit plus la neige que par gros tas isolés, dans les ravins, dans les parties des versants et des routes tournées vers le nord et privées de soleil.

Le premier charretier qui se hasarda à monter de 51 Mayres vers Pradelles ne fut pas trop étonné en apercevant sur l’un des côtés de la route à peu de distance de Peyrabeille, une masse noire qui se détachait en vigueur sur une couche de neige encore épaisse.

Il eut quelque peine à reconnaître le corps d’un homme dans ce cadavre à demi détruit par les fauves et que venaient déchiqueter chaque nuit les nombreux animaux de proie que la faim aiguillonnait.

Il chercha vainement à distinguer dans ces restes humains les traits ou les signes qui eussent pu le mettre sur la voie de l’identité du malheureux, et ne pouvant y parvenir, il ne jugea pas opportun de revenir sur ses pas pour signaler sa découverte, et poussa vers Pradelles.

Ce ne devait pas être pour lui chose nouvelle sans doute qu’une semblable rencontre dans ces régions inhospitalières où chaque hiver jalonne les routes et les traverses, de malheureuses victimes surprises par l’ouragan ou trompées par les profondeurs inconnues comblées par la neige.

Ce ne fut qu’à Pradelles, où il ne parvint qu’à grand’peine, que le voiturier raconta sa découverte, et c’est à peine si l’on s’en émut, tant le fait parut naturel.

D’ailleurs, on n’avait parlé d’aucune disparition dans la population, jusqu’à ce moment, et aucun avis 52 n’était venu des communes voisines pour signaler aux autorités l’absence d’un habitant, en dehors des cas déjà connus de réfractaires à la conscription.

Deux jours après seulement, deux gendarmes se transportèrent à l’endroit indiqué et trouvèrent ces informes débris qu’ils n’eurent qu’à faire enfouir sur place, après avoir dressé du fait un procès-verbal des plus sommaires et parfaitement insignifiant.

Toutefois, ils recueillirent toutes les pièces du vêtement qui purent être détachées du cadavre, car l’humidité prolongée dans laquelle il avait séjourné pendant deux longs mois, n’avait pas peu contribué à les détériorer.

A ce travail de décomposition s’était ajouté celui des animaux carnassiers dont les dents ou les griffes n’avaient laissé que de faibles parties intactes.

Les gendarmes avaient en vain fouillé ces débris pour y trouver quelque papier ou quelque objet susceptible de fournir un indice sur l’identité du mort.

Ils n’avaient découvert que la faible somme laissée dans les poches de Claude Béraud, et qui semblait démontrer péremptoirement pour eux, que cet homme n’avait point été victime d’une agression ou d’un vol.

Ils emportèrent ces loques sanglantes et informes, comme c’était d’ailleurs leur devoir, mais à quoi devaient-elles servir ?

53Les gens de Peyrabeille chez lesquels les gendarmes n’eurent garde de manquer d’aller prendre quelque nourriture après leur besogne accomplie, jouèrent la surprise et la compassion au récit de cette trouvaille.

— Bast! dit Pierre Martin, cela n’a rien d’étonnant avec le temps que nous avons eu ici depuis décembre.

Si au moins ce pauvre diable eût pu arriver à la maison, il aurait été sauvé pour sûr.

— Certainement, dirent les gendarmes, et son malheur a voulu qu’il perdît courage, ou que l’obscurité l’ait empêché de voir sa route, car il n’avait pas beaucoup de chemin à faire pour être au port, chez de braves gens qui lui auraient donné asile et secours.

Pierre Martin et les siens étaient désormais assurés de l’impunité.

La neige avait été discrète et les carnassiers s’étaient fait les meilleurs complices de leur œuvre de mort.

Qui pouvait reconnaître Claude Béraud, le réfractaire, dans ce squelette, et qui songerait à le rechercher là ? Qui oserait d’ailleurs le réclamer ?

Sa disparition resterait éternellement un mystère, et cet être jeune et fort était descendu dans la nuit de la mort sans bruit, sans laisser de trace, sans qu’un soupçon pût s’élever contre ses assassins.

54C’était le triomphe du crime, moins les surprises que réserve le hasard, ce sobriquet de Dieu, aux bandits qui se jouent de toutes les lois divines et humaines.

Ce résultat était des plus encourageants, à la vérité.

Nous avons dit que Claude Béraud était la première victime des assassins de Peyrabeille.

Mais ce n’est là qu’une supposition à laquelle nous sommes réduit, à défaut de données plus certaines qu’il n’est sans doute au pouvoir de personne de fournir aujourd’hui, à une si grande distance des évènements dont Peyrabeille fut le théâtre toujours fort mystérieux.

La justice elle-même n’a sans doute pu recueillir tous les détails et toutes les particularités curieuses dont nous avons pu retrouver la tradition et le souvenir chez des contemporains, et sur les lieux témoins de ces drames sanglants.

Pierre Martin ne devait pas en être à ses débuts dans le crime lorsqu’il vint s’établir à Peyrabeille dans la maison de Reynaud, l’une des deux habitations ou fermes que comptait seulement Peyrabeille avant que Pierre Martin fit construire l’auberge fameuse où s’accomplirent ses derniers crimes, ceux que la justice put enfin constater et châtier.

Cet homme était d’une race que le crime avait déjà marquée de son sceau d’infamie et sur laquelle 55 la main de la justice devait s’abattre plus d’une fois, comme nous aurons occasion de le rappeler.

Il est de tradition, en effet, que le père de Pierre Martin, dit de Blanc, que l’on a tout lieu de croire originaire de Sagnes-et-Goudoulet, se serait expatrié de cette localité à la suite d’un meurtre commis par lui sur un garde forestier.

On ajoute même qu’il avait terminé sa vie comme devait le faire son digne fils, par la main du bourreau, mais nous n’avons pu recueillir encore la preuve de l’exactitude de cette tradition.

Ce que nous savons de plus certain, c’est que l’auteur direct de Pierre Martin s’appelait Jean, qu’il portait déjà le surnom de Blanc, et celui non moins significatif de Danton.

Il épousa à Lanarce, le 19 octobre 1750, Thérèse Beaufils, pour lors fille de cultivateurs de la Chapelle-St-Philibert, commune peu éloignée de Lanarce.

❶ embayard : Civière en bois servant à porter un fardeau à deux, et dont se servent les maçons pour transporter la pierre.

56 57Les bandes de brigands de Lanarce

Une famille prédestinée

Ce Jean Martin qui quitta son village de Sagnes pour venir avec sa famille habiter La-Chapelle-St-Philibert, aurait été un digne précurseur de ses fils et neveux dans la voie du crime.

Ce n’est que furtivement, en effet, qu’il aurait fui son pays d’origine après avoir commis un meurtre sur la personne d’un garde-forestier qui l’aurait surpris en flagrant délit de vol de bois, dans une forêt dont cet agent avait la surveillance.

Ces crimes n’étaient certes pas rares à la fin du dernier siècle et au commencement de celui-ci, alors que les montagnards de l’Ardèche avaient pu contracter l’habitude d’une liberté à peu près complète dans les délits forestiers, et d’une impunité que tout conspirait à leur assurer.

Les grands propriétaires territoriaux appartenaient tous ou presque tous à la noblesse avant la révolution.

Comme celle-ci avait émigré en grande partie ou avait été victime de la justice révolutionnaire, les 58 grandes forêts étaient devenues la proie du sequestre ou avaient été vendues comme biens nationaux.

Les communes avaient sans doute aussi pris possession de certaines portions des domaines seigneuriaux ou nationaux, pendant la période de trouble et d’anarchie qui succéda à l’ordre de choses auquel l’autorité royale et son administration provinciale assuraient la régularité.

Le brigandage s’était établi dans certaines parties de nos montagnes et exerçait ses ravages pour ainsi dire publiquement dans les régions les moins accessibles aux agents de l’autorité.

Les massifs forestiers de Bauzon et de Mazan qui couvraient plus complètement encore qu’ils le font aujourd’hui, la contrée dont Lanarce est un des principaux centres, abritaient des bandes de voleurs et d’assassins, s’abritant même sous les apparences d’associations politiques contre-révolutionnaires et royalistes.

Le fait n’est point douteux, car le souvenir s’en est conservé très vivace dans ce pays, et certaines localités sont connues comme ayant servi de repaire à ces bandes redoutables.

Ainsi, pendant les années troublées de la révolution, où le règne des lois et l’exercice d’une police quelque peu sérieuse étaient suspendus au profit d’une justice purement politique, il s’était formé aux environs de Lanarce, comme dans beaucoup d’autres 59 localités offrant des conditions analogues de sauvagerie et d’isolement, une sorte de chouannerie et de brigandage.

Le voisinage des forêts de Bauzon et du Fautre se prêtaient d’ailleurs admirablement à ce genre d’industrie criminelle, qui sévit de l’an VIII à l’an X.

On dit que la bande qui avait son quartier principal sur ce point, comptait une cinquantaine d’individus, ramassis de gens d’un peu partout, tels que Garidel, Chanéac, Tristan et bien d’autres qui n’ont rien de commun avec les héros de Jalès, défendant leur foi et leur Roi.

Le chef de cette bande, au moins, était un indigène de Lanarce du nom de Duny.

Il avait reçu de ses compagnons et des gens des environs, témoins de ses exploits farouches, le surnom de Roi de Bauzon, le Damné de Bauzon.

Duny avait établi son quartier général et son repaire, véritable forteresse naturelle, au milieu d’une forêt tout à fait voisine de Lanarce, appelée le Fautre.

C’était à un point que l’on montre encore aujourd’hui, et qui a conservé le nom de Camp du Fautre, ou Camp du Roi de Bauzon.

Ce personnage dangereux et terrible, dont l’autorité était solidement établie sur les gens de son entourage comme sur les habitants de la contrée, vivait de rançons et réquisitionnait à discrétion tout ce qui 60 était nécessaire à son existence et à celle de ses hommes.

Il se faisait même payer un certain impôt en nature, pain, viande et fromage, par les familles qui voulaient être à l’abri du pillage exercé par sa bande.

Les voyageurs qui passaient dans ces parages, car la route d’alors passait à proximité du camp de Bauzon, étaient non seulement rançonnés, mais encore exécutés sommairement lorsqu’ils ne livraient pas de bonne grâce leurs marchandises et leur argent.

Plus d’un cadavre est enfoui dans ces lieux jadis témoins des exactions et des meurtres du Roi de Bauzon.

Mais il vint un jour où, fatigués de cette vie de bandits et plus préoccupés de la restauration de quelque justice en France, les compagnons de Duny l’abandonnèrent successivement.

Puis à mesure que la loi reprenait son cours, et que de tels défis jetés à la société et à la civilisation attirèrent l’attention de l’autorité et provoquèrent ses poursuites, chacun chercha à se tirer du mieux possible de la situation dangereuse où il avait vécu jusque-là trop impunément.

Les moins connus et les moins compromis de ces bandits purent s’échapper des mains de la justice qui les avait enfin recherchés pour leur demander compte de tant d’années de crimes et de délits.

61Duny fut naturellement traqué avec plus d’ardeur et de zèle.

Il fut obligé de se cacher dans une véritable tannière qu’il avait pratiquée dans le bois parmi les roches et les laves, au milieu desquelles les lianes épineuses et une végétation abondante formaient une retraite impénétrable.

C’est là qu’une maîtresse connue dans le pays sous le nom de Mariannon, lui portait à manger et venait lui tenir discrètement compagnie.

La gendarmerie qui ne pouvait découvrir la retraite de Duny, l’introuvable Roi de Bauzon, dont la tête était mise à prix, eut recours à des moyens que la cupidité rend toujours efficaces.

Elle gagna à prix d’argent la maîtresse de Duny, et un beau jour celle-ci oublia tout, l’amour et la crainte que lui avait si longtemps inspirés le Roi de la forêt.

Elle servit elle-même de guide aux agents de la force publique et les conduisit à la tannière de son amant.

Le Roi de Bauzon se voyant trahi, dit à Mariannon en lui montrant le poing : si j’en réchappe, tu ne mourras que de mes mains.

Mais cette menace fut vaine.

Duny fut capturé et conduit avec toutes les précautions possibles à Privas.

Il mourut dans la prison avant d’avoir pu être jugé, ainsi que la chose arriva, il y a quelques années, 62 d’un jeune bandit et assassin, le nommé Jargeat, que la petite vérole enleva peu de jours avant l’ouverture des assises auxquelles il devait comparaître.

Lui aussi avait été un instant la terreur de nos campagnes et promettait de devenir un criminel des plus redoutables, s’il eût pu poursuivre le cours de ses exploits.

C’est dans ce milieu où florissait le banditisme et le meurtre et une sorte d’état sauvage et cruel, qu’avait sans doute vécu Jean Martin, et qu’il y avait puisé les dangereux exemples qui devaient faire de lui et de sa lignée des assassins.

On peut même supposer qu’il n’était point resté étranger à ces organisations révolutionnaires ou criminelles dont la contrée était le siège si propice, et que ses enfants ont dû subir, dès leur bas âge, cette contagion effroyable de la barbarie et du mépris des lois.

Ce qui rendrait cette supposition plus probable encore, c’est que nous voyons figurer dans la bande du Roi de Bauzon, au titre de capitaine, un nommé Beaufils qui était le frère de Thérèse, la femme de Jean Martin, et par conséquent l’oncle maternel de Pierre Martin, de Peyrabeille.

Ce charmant homme fut pris par les soldats réguliers envoyés à Lanarce pour capturer ou disperser la bande de Duny, et il fut fusillé près du mas de Clair.

63Son corps fut jeté dans la rivière d’Espezonnette, où il resta quelques jours, puis il fut retiré de là pour être inhumé au cimetière de Lanarce.

Nous verrons plus loin qu’il ne fut pas le seul membre de la famille Martin sur lequel ait pesé l’accusation d’avoir fait partie de cette dangereuse chouannerie qui infestait le pays et y exerça ses déprédations et ses violences.

Mais poursuivons cette généalogie instructive dont les détails et les documents à l’appui, achèveront de faire connaître les personnages de cette histoire.

Lorsque Jean Martin, dit de Blanc, vint s’établir avec Thérèse Beaufils, sa femme, à Lachapelle-St-Philibert, commune de Lanarce, il était suivi de quatre fils et de quelques filles.

Les fils s’appelaient Joseph, André, Jean et Pierre.

Ce dernier devait être le fameux aubergiste de Peyrabeille, dont nous avons à retracer les crimes.

Voici comment ces fils se répandirent dans le pays.

Jean vint à Lanarce, et Pierre Martin s’étant marié vers 1793 avec Marie Breysse dont le père était fermier à Issanlas, commune de Mazan, se fixa comme fermier lui-même au domaine de Chabourzial, près de Choffour, hameau de la même commune.

Nous dirons en passant, que 7 ou 8 ans avant son mariage avec Marie Breysse, Pierre Martin avait perdu sa mère, Thérèse Beaufils, morte à 64 Lachapelle-St-Philibert et inhumée le 11 juin 1788, ainsi que l’indiquent les registres de la paroisse.

Joseph, l’aîné des fils de Jean Martin, resta avec ses parents à la Chapelle-St-Philibert où il leur aida à exploiter leur ferme.

Il se serait, dit-on, rendu coupable d’un meurtre à Pomeyrol, près de St-Cirgues en Montagne, et ce crime dont on n’aurait pas connu l’auteur, au moins de son vivant, serait resté impuni.

Joseph Martin se maria avec une fille du pays, Thérèse Piolot et perdit sa femme peu avant sa propre mort, car elle fut inhumée le 18 juin 1818, et lui mourut le 14 décembre de la même année.

André Martin dit Blanc, comme ses frères, vint se fixer à la Grange de Mouret, sous Trespis, territoire de la commune de Lavilatte.

Jean Martin, le dernier des fils, habitait aussi le même quartier et l’on assure qu’avec le précédent, André, il faisait partie de la bande de Duny au camp du Fautre.

C’était, on le voit, une profession de la famille.

Jean Martin mourut à Lanarce et son frère André serait, dit-on, mort en mendiant son pain.

Singulières destinées que celles de cette descendance marquée du sceau de la fatalité, et qui fournit tant d’exemples d’une mort tragique et violente, car nous n’en avons pas épuisé la nomenclature.

65

Les familles Martin dit de Blanc

et Breysse

Quelle que soit l’impatience du lecteur de nous voir poursuivre le récit plus émouvant des crimes nombreux des aubergistes de Peyrabeille, nous croyons nécessaire et utile de consacrer encore un chapitre à la généalogie des familles Martin et Breysse.

Le lecteur ne perdra rien pour attendre un peu, et nous lui auront fait connaître dans tous ses détails la filiation de cette lignée que le crime, à défaut de vertus et de gloire, a rendue célèbre.

Nous serons ainsi dispensé de revenir sur ces détails biographiques dans le cours de notre histoire, et le lecteur connaîtra bien les divers personnages qui sont appelés à figurer sur la scène pendant ce long drame.

Ainsi que nous l’avons dit, l’auteur commun des Martin, dits de Blanc, se maria an 1750, et il donna naissance a un fils aîné, du nom de Joseph qui naquit 66 en 1753 et à un second fils Pierre Blanc qui naquit en 1773.

A la date de 1790, eut lieu le mariage d’André Martin, frère de Pierre, de Peyrabeille, avec une nommée Marguerite Martin.